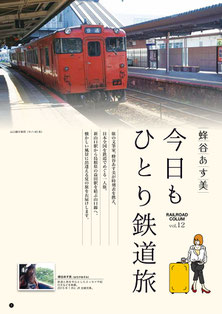

今日もひとり鉄道旅

蜂谷あす美

RAILROAD COLUM vol.12

旅の文筆家、蜂谷あす美が時刻表を携え、日本全国を鉄道でめぐる一人旅。

新山口駅から島根県の益田駅を結ぶ山口線へ。

懐かしい風景に出逢える夏の旅をお届けします。

鮮やかな赤い列車で

一口に「鉄道旅」と言っても、新幹線や特急列車を使った旅もあれば、観光列車を楽しむ旅もあり、その形態はさまざまだ。個人的に好きなのは地元の人たちに紛れ込める普通列車で、さらに欲を出すならば、窓を背にした横長座席のロングシートよりも、向かい合わせに直角座席が並ぶクロスシートのほうが旅の気分も高まって嬉しい。

こうした自分の好みにぴったり符合するのは、山陽新幹線の停車駅である新山口を起点に、中国山地を抜けて益田(島根県)までを結ぶ山口線だ。

2018年夏の山口線旅は、通称「たらこ色」の列車とともに始まった。無骨な外観が特徴のキハ40系という車両で、かつて羽越本線などで走っていた車両ともよく似ているがこちらは非電化。新山口駅ホームには燃料のにおいが漂っていた。発車後、クロスシートに座り窓をそっと押し上げれば、さわやかな夏の空気が車内に入り込む。

緑と黒のコントラスト

列車は温泉地である湯田温泉や県庁所在地の山口などに停車し、やがて市街地を離れ勾配を上げていく。途中、短いトンネルを抜ける中で分水嶺である峠を越え、下りに転じる。そのうち車窓の主役は水田に移り、篠目駅に到着した。

篠目駅には、かつて蒸気機関車に水を補給するために使われていた給水塔が今もそのままの姿で残されている。

山口線では観光列車としてSLやまぐち号が運行されているが、残念ながらこの給水塔は使用されていない。ちなみに2004年に放送された松本清張原作のドラマ「砂の器」では、SLと

給水塔の組み合わせが作品上重要な「亀嵩駅」のロケ地として採用されている。ドラマを見てから現地に赴けば、「あっ、ここ!」という発見があるはずだ。

さらに水田、山越え、そして短いトンネルをいくつか抜けた先で景色は一転、真っ赤な石州瓦が目を引く、細長い盆地に放り出される。山陰の小京都として有名な津和野だ。

懐かしい街並と歴史に触れて

読者の中には、この地名をご存知の方もおられるかもしれない。津和野はかつて城下町として栄え、1970年代には国鉄が打ち出した一大キャンペーン「ディスカバー・ジャパン」で大きな注目を集めた街だ。当時は、アンノン族と呼ばれる女性などが大勢詰めかけた。

おそらくその頃から続いているのだろう、駅前には貸自転車屋があり、「どれでもどうぞ~」と案内された先には、100台以上の自転車が並んでいた。

自転車にまたがり、街に繰り出す。中心部である殿町には白い土壁やなまこ壁の家々が並ぶ。また用水路では鯉が悠々と泳ぎ、城下町のたたずまいを現在に伝える。

続いて津和野川に沿って南西へと進んでいくと、朱塗りの赤い鳥居が現れる。

江戸時代、津和野藩主が領民安寧のために創建した太皷谷稲成神社で、日本五大稲荷にも数えられている。延々と鳥居が連なる263段の石段の参道を登りきった先の境内からは街が一望できた。

こうして自転車で一通り街を散策し、津和野駅から再び山口線に乗車する。

火照った体に、列車の揺れとエアコンが心地よく、ゆるゆるまどろんでいるうちに終点の益田に到着した。

山口線には、歴史の積み重ね、そしてちょっと懐かしい観光地風情が今も残っている。そうした中で目いっぱいに自転車を漕ぐような、夏休みの旅はいかがだろうか。

(文・写真 蜂谷あす美)